Wilson Honório da Silva, da Secretaria Nacional de Formação do PSTU

Leia também

Um abismo de “raça e classe”: Capitalismo, racismo e desigualdades sociais

Um abismo de “raça e classe” (2): Dividir os “de baixo” para explorar e dominar todos e todas

Parte da introdução do informativo no qual o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apresenta a pesquisa é bastante significativo para iniciarmos algumas reflexões finais sobre os dados.

“Mesmo com a implementação de programas de transferência de renda, a exemplo do Auxílio Brasil e, mais recentemente, dos programas emergenciais adotados em 2020, como o Auxílio Emergencial, bem como das políticas públicas voltadas à ampliação do acesso desta população a bens e serviços acima referidos, os maiores impactos sobre a população preta ou parda, por exemplo, não foram capazes de reverter as históricas desigualdades que mantém sua situação de maior vulnerabilidade socioeconômica” (p. 01), lê-se no relatório.

Mesmo considerando a completa ineficácia dos programas implementados por Bolsonaro, particularmente em meio à pandemia, é importante destacar que a impossibilidade que tiveram para reverter as desigualdades históricas entre brancos e não-brancos não tem a ver somente com os míseros valores pagos; mas, sim, com a lógica destas políticas públicas, que foi a mesmíssima do Bolsa-Família que eles substituíram: oferecer migalhas para o povo trabalhador enquanto bilhões são destinados para os bancos, as empresas, o agronegócio, a dívida pública etc.

Em suma, para muito além de tudo de péssimo que o governo Bolsonaro significou, há um problema que é anterior a ele e, lamentavelmente, também será responsável pela incapacidade da Frente Ampla encabeçada por Lula e Alckmin encarar e reverter as causas e efeitos do racismo ou quaisquer outras formas de opressão, como também a exploração que vitima toda a classe trabalhadora: a submissão ao capitalismo.

E, ainda, com um agravante que já destacamos: a ganância desumana dos bilionários e super-ricos só tem aumentado, principalmente depois da crise de 2008 e, inclusive, na esteira de uma pandemia que já matou mais de 6,6 milhões de pessoas no mundo.

Não há como “humanizar” o capitalismo, muito menos os efeitos do racismo

Ao não atacarem o coração do problema, programas assistencialistas, políticas pontuais de transferência de renda ou qualquer outro projeto reformista, visando dar uma “cara humana” ao capitalismo, acabam não passando de uma maquiagem mal feita.

São como efeitos cosméticos que, quando muito, conseguem apenas disfarçar as mazelas do sistema sob uma fina camada de benefícios e melhorias nas condições de vida. E nem mesmo por muito tempo, já que tendem a ser varridas pela próxima e tempestuosa crise capitalista. O resultado? São incapazes de eliminar o abismo entre a burguesia e o conjunto dos trabalhadores e muito menos de amenizar as desigualdades daqueles que, além de explorados, são marginalizados pelo machismo, o racismo, a xenofobia e a LGBTIfobia.

Isto é particularmente evidente em relação ao racismo. Com um efeito colateral que também precisa ser mais discutido. Mesmo os limitados e passageiros efeitos das políticas assistencialistas e reformistas geralmente só atingem uma parcela da população e, não por acaso, aquela que ainda não se encontra dentre os mais explorados e oprimidos, o que, em nosso país e mundo afora, significa a parcela branca.

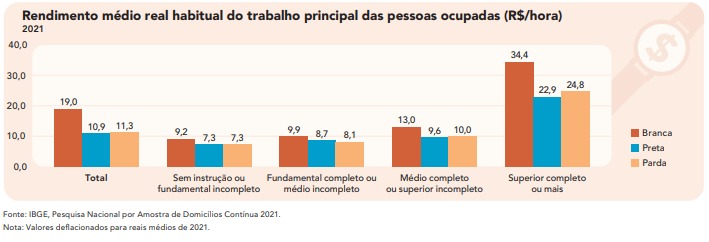

Um exemplo disto é destacado pelo próprio relatório, ao se referir à diferença no rendimento médio dos trabalhadores brasileiros, acrescentando um elemento ao que já foi citado no artigo anterior. “Em 2021, o rendimento médio mensal de pessoas ocupadas brancas (R$ 3.099) foi bastante superior ao de pretas (R$ 1 764) e pardas (R$ 1 814). A diferença relativa em favor das pessoas ocupadas brancas ocorre desde o início da série histórica, em 2012”, quando a pesquisa teve início e, lembremo-nos, estávamos no primeiro ano do mandato de Dilma Rousseff.

Em termos percentuais, isto significa que, há uma década (e mesmo antes disto), brancos recebem, em média, 75% mais que pretos e 70 mais que os “pardos”. Uma diferença também vista no rendimento médio por hora: R$ 19 (brancos), R$ 10,9 (pretos) e R$ 11,3 (“pardos”).

Como também entre 2012 e 2020, a taxa de homicídios (cujos dados gerais foram apresentados no primeiro artigo) não só se manteve, mas aumentou particularmente dentre os que se declaram “pardos” quando comparados aos brancos. Há 10 anos era de 2,4 vezes maior. Em 2020, chegou a 2,96 vezes. Ou seja, para cada branco, foram assassinados quase três “pardos”.

Uma tendência que também foi verificada pelo “Atlas da Violência 2021”, ao analisar o número de homicídios em outro período correspondente aos governos petistas: “Houve um aumento de 1,6% dos homicídios entre negros entre 2009 e 2019, passando de 33.929 vítimas para 34.446 no último ano, e entre não negros, por outro lado, houve redução de 33% no número absoluto de vítimas, passando de 15.249 mortos em 2009 para 10.217 em 2019”.

Os mais pobres até mesmo dentre os miseráveis

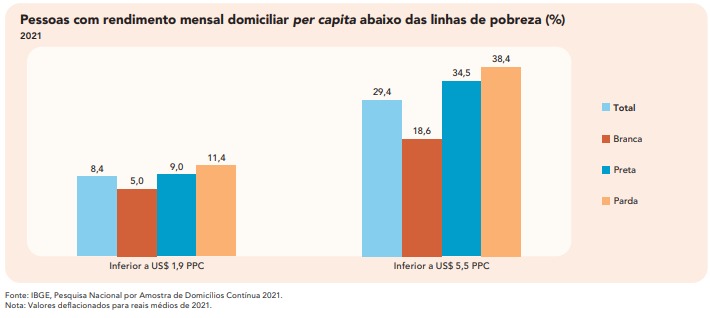

Baseando-se em critérios do Banco Mundial, o IBGE considera quem sobrevive com menos de US$ 5,50 diários (cerca de R$ 486 mensais, por pessoa em uma família) está abaixo da chamada “linha de pobreza”. Já quem recebe até US$ 1,90 por dia (ou R$ 198 mensais, per capita) padece na “extrema pobreza”.

Estas cifras já são um verdadeiro insulto num país onde os super-ricos, segundo o relatório do banco “Credit Suisse”, formam apenas 1% da população, mas, em 2021, eram donos de 49,3% de nossas riquezas e tinham, segundo o IBGE, uma renda mensal de R$ 15.816.

Contudo, o racismo também cava uma vala entre brancos e pretos pobres ou miseráveis. Em 2021, absurdos 29,4% da população (quase 65 milhões de pessoas) viviam abaixo da linha de pobreza. Mas, enquanto a proporção de brancos era de 18,6%; ela dobrava em relação aos negros. E, aqui, vale usar os critérios do IBGE para demonstrar que quanto maior a exploração, menor a “importância” do tom de pele: dentre os que se autodeclaram “pretos” a taxa era de 34,5%; dentre os “pardos”, 38,4%.

Já na extrema pobreza (8,4% da população total, ou 18,5 milhões de pessoas); a disparidade é semelhante: 5% dos brancos e 11% dos negros (“soma”).

A Educação pode combater ideologias, mas não acabar com o racismo

Quem trabalha com Educação, sabe que por trás do intertítulo acima há uma famosa frase do pedagogo Paulo Freire: “A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas, e as pessoas transformam o mundo.”

E se este ensinamento é válido para a atividade pedagógica, ele é ainda mais importante quando falamos das opressões. Por mais importante que a Educação seja para combater as ideologias racistas e opressivas, ela, por si só, ao contrário do que muitos pensam, não é uma arma eficaz nem mesmo para o completo desmonte destas ideologias (já que elas são propagadas por aqueles que detêm o poder econômico, inclusive sobre a Educação), muito menos em relação aos desdobramentos materiais e concretos da opressão racial.

Primeiro, há problemas históricos, como o menor acesso destes setores aos bancos escolares, os obstáculos criados pela invisibilização dos temas nos materiais didáticos ou a pouca atenção que é dada à opressão nas escolas e universidades. Tudo isto elevado à “enésima” potência nos quatro anos de orientações racistas, machistas, LGBTIfóbicas e xenófobas que o governo Bolsonaro imprimiu na Educação.

Além disso, mais uma vez, o problema está para muito além dos muros das escolas. Está incrustado na própria essência do capitalismo e, portanto, também se manifesta no abismo que separa brancos e negros.

O relatório demonstra que, se é verdade que os salários são maiores para quem tem maior nível de instrução, também é um fato que as diferenças não são minimizadas de forma tão significativa. Em 2021, o rendimento médio, por hora, dos brasileiros com ensino superior completo (ou mais) era R$ 30,9. Mas, de novo, os brancos estavam acima da média, com R$ 34,5 reais; enquanto os negros (“soma”), bem abaixo, com R$ 24,4.

E, aqui, vale dizer que há uma pequena diferença entre “pretos” (R$ 22,90) e “pardos” (R$ 24,80). Algo que pode ser explicado pela forma como empresários e banqueiros manipulam o “mito da democracia racial”, transformado, também, em critério de “boa aparência”, já que, há muito, sabemos que os patrões “tendem” a contratar negros(as) de pele mais clara para posições de maior destaque ou visibilidade.

Algo que, lamentavelmente, também fica evidente ao verificarmos o número de docentes que estavam em exercício em 2021. No total, considerando instituições públicas e privadas, eram 323.376 professores(as). A enorme maioria (174.413) era branca; apenas 7.061, “pretas”; 46.865, “pardas” e os indígenas eram tão somente 428 (sendo que 91.284 não declararam raça-etnia).

Dados que, no entanto, não podem ser utilizados para diferenciar “pretos” e “pardos” entre nós; mas, sim, para denunciar a hipocrisia da burguesia e seus mecanismos para tentar nos dividir, como fizeram, por exemplo, no apartheid sul-africano, que diferencia “colored” (mestiços) de “africans” (negros), de forma oficial, em todos aspectos da vida.

De qualquer forma, este “critério” vai desaparecendo na medida em que o “prestígio” do posto e o salário pago aumentam, como também é destacado pela pesquisa: “A população ocupada preta ou parda apesar de estimada como maioria em 2021, 53,8%, estava presente apenas em 29,5% dos cargos gerenciais ocupados em 2021. Já a população ocupada branca, 45,2% do total, estava presente em 69,0% desses cargos.” (p. 4)

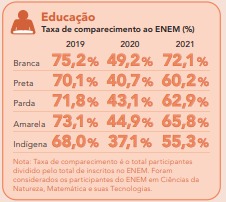

Por fim, sabemos bastante bem o quanto a pandemia afetou o processo ensino-aprendizagem, particularmente nas escolas públicas e periféricas. Algo que também se refletiu na participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2019, o número de inscritos foi de 5,1 milhões de estudantes; em 2020, foram 5,8 milhões; e houve uma acentuada queda no ano seguinte (para 3,4 milhões). Contudo, neste mesmo período, enquanto a parcela branca aumentou sua participação (passando de 37,1% para 43,7% dos inscritos), a de negros caiu de 58% para 51,8%.

Por fim, sabemos bastante bem o quanto a pandemia afetou o processo ensino-aprendizagem, particularmente nas escolas públicas e periféricas. Algo que também se refletiu na participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2019, o número de inscritos foi de 5,1 milhões de estudantes; em 2020, foram 5,8 milhões; e houve uma acentuada queda no ano seguinte (para 3,4 milhões). Contudo, neste mesmo período, enquanto a parcela branca aumentou sua participação (passando de 37,1% para 43,7% dos inscritos), a de negros caiu de 58% para 51,8%.

Nas margens da “civilização”, à beira da “barbárie”

Particularmente em sua fase imperialista, no final dos anos 1800, a burguesia justificava suas atrocidades, como o genocídio praticado durante a Partilha da África ou a rapina promovida mundo afora, como uma “boa ação”, já que estaria levando, juntamente com sua branquitude, a “civilização” para povos incapazes de sair de seu estágio de “selvageria” ou “barbárie”.

Uma tese asquerosa que, aqui no Brasil, teve como porta-vozes gente como Nina Rodrigues e Sílvio Romero que, em livros como “Os Africanos no Brasil”, defenderam que “a raça negra (…) há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo”, ou que “a constituição orgânica do negro (…) não comporta uma adaptação à civilização das raças superiores”.

No entanto, é exatamente o racismo embutido neste “projeto civilizatório” que tem mantido a população não-branca em condições que cada vez mais se aproximam da barbárie. Algo que, para além dos dados já apresentados, também fica evidente pelo fato de negros e negras são obrigados a viver em moradias mais precárias e nas áreas com pior infraestrutura urbana.

De acordo com dados de 2019, 84,6% da população tinha acesso à rede de abastecimento de água; 65,7%, à rede de coleta de esgoto; e 90,6%, à de lixo. Enquanto a porcentagens são sempre maiores em relação à população branca: 88,3% (água), 74,5% (esgoto) e 94,3% (lixo); as dos negros (“soma”) são sempre inferiores: 81,9%, 59% e 87,8%, respectivamente.

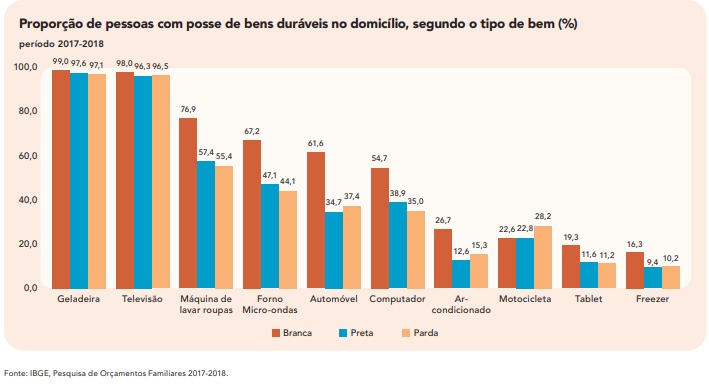

Ao mesmo tempo, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), com dados de 2017/18, nos domicílios de pessoas brancas havia maior presença de nove dos 10 itens pesquisados (geladeira, televisão, máquina de lavar, forno, micro-ondas, automóvel, computador, ar-condicionado, tablet, freezer e motocicletas).

O computador, por exemplo, fazia parte da rotina de 54,7% dos brancos; 38,9% entre os “pretos” e de 35% entre os “pardos”. Em relação aos carros, a disparidade era ainda maior: eram acessíveis para 61,6% dos brancos, 34,7% dos pretos e 37,4% dos “pardos”.

A única exceção foi o fato de que “pardos” tinham mais motos que os demais setores: 28,2%, contra 22,8% (pretos) e 22,6% (brancos). E podemos até ter dúvidas sobre as condições destas motos ou em quanto zilhões de parcelas elas estão sendo pagas. Mas, não há nenhuma questão sobre o uso que é feito pela maioria delas: basta olhar a face por trás dos capacetes do cada vez maior exército de trabalhadores e trabalhadoras submetidos à precarização pelos aplicativos.

Racismo não é uma questão “estrutural”, é uma marca do capitalismo

Racismo não é uma questão “estrutural”, é uma marca do capitalismo

Na divulgação do relatório pela “grande imprensa” e sites e redes dos movimentos sociais e negros não faltaram declarações que apontaram os dados apresentados como exemplares do chamado “racismo estrutural”. E, por isso mesmo, cabe uma observação sobre a tese popularizada pelo professor e ativista Silvio de Almeida.

Apesar de eventualmente denunciarem problemas decorrentes da “estrutura” econômica do país e até mesmo do sistema ou, ainda, a insuficiência de medidas pontuais, a primeira coisa que precisa ser dita é que os defensores desta tese, de forma alguma, se confrontam com o capitalismo ou sequer o apontam como responsável pela perpetuação do racismo.

Pelo contrário. Ao afirmarem que o racismo é estrutural, o principal objetivo que apresentam é estabelecer parcerias com banqueiros, empresários e burgueses em geral. Inclusive os que, agora, compõem a Frente Ampla, basta lembrar que Almeida é parte da Equipe de Transição do governo Lula-Alckmin.

Uma postura que é justificada pela tese de que o “combate ao racismo” deve ser travado através da “remoção de obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio” (e, também, de poder) nas instituições públicas e privadas, como desenvolvido no livro “Racismo Estrutural” (2019, p. 32).

Algo que, no fim das contas, tende a “beneficiar” apenas uma pequena parcela da população negra (ou de mulheres e LGBTIs), contribuindo para a consolidação daquilo que nos divide. Afinal, enquanto alguns poucos membros dos setores oprimidos são beneficiados por estas parcerias, uma verdadeira multidão continua na miséria, desempregada ou “fazendo bicos” na informalidade, só que, agora, sendo chamados de “empreendedores”.

A Frente Ampla poderá reverter os dados apresentados?

Marxistas não são adeptos da “futurologia”, mas, exatamente por trabalharmos com a análise concreta da realidade e sua dinâmica, a resposta para a pergunta acima não é difícil, apesar de lamentável. Por tudo que discutimos no decorrer destes artigos, um governo de conciliação de classes não só tende a manter o abismo já existente, mas, no atual contexto de crise do capitalismo, é provável que as desigualdades sejam até ampliadas.

Em primeiríssimo lugar porque seus compromissos com a classe dominante, ainda maiores e mais profundos do que nos governos anteriores do PT, servirão como obstáculos para sanar os problemas mais urgentes de toda a classe trabalhadora. Barreiras ainda mais das que existentes nos mandatos de Lula, no passado, já que a crise do capitalismo, agora, é enormemente maior e muito menos aberta a concessões.

É verdade que, tendo Bolsonaro e dois anos de pandemia como parâmetros, num primeiro momento surjam políticas que, revertendo alguns dos muitos estragos que foram feitos, continuem alimentando as enormes expectativas criadas em torno de Lula.

Contudo, além destes patamares serem extremamente rebaixados, o grau de compromisso assumido com banqueiros, empresários, latifundiários, inclusive de seus setores mais conservadores e até fundamentalista (explicitado, inclusive em termos étnico-raciais, no Gabinete de Transição dirigido por Alckmin), além do imperialismo internacional, é mais do que um indício sobre para quem e com quem Lula governará.

E, por isso mesmo, com certeza escutaremos muitos discursos nos próximos meses ou anos falando em “paciência”, necessidade de garantir a “governabilidade” e limites das instituições. No entanto, é preciso que se diga que será exatamente esta postura que poderá ter consequências bastante graves para todos nós; mas que, também, tende a afetar mais os setores oprimidos: o fortalecimento da extrema-direita, que, como temos visto, de jeito algum está morta ou foi derrotada.

Afinal, crise generalizada, ganância capitalista e decepção com expectativas frustradas são, desde sempre, terreno fértil para a pregação de saídas reacionárias e propagação de ideologias que se voltam contra os setores já marginalizados.

É diante destas perspectivas que não temos que alimentar esperanças de a próxima pesquisa do IBGE apresente dados significativamente distintos daqueles que discutimos. Para reverter este quadro lamentável e, acima de tudo, varrer o racismo e todas demais formas de opressão para o lixo da História é preciso o confronto aberto com o sistema capitalista e a exploração que ele promove.

Algo que só pode ser feito com independência de classe, unindo os “de baixo”, como os quilombolas de Palmares fizeram ao abrigar indígenas, portugueses e brancos pobres e aqueles que eram perseguidos pela Inquisição. E, pra isto, só um caminho: o da luta.

Algo, inclusive, que também foi apontando por Frederick Douglass, que mencionamos no artigo anterior, cuja frase mais famosa é “Sem luta, não há progresso”. Mas, não só isso, também deixou uma lição para aqueles que nos pedem paciência e defendem a conciliação: “Não é a luz que é necessária, mas sim o fogo; não é chuva suave, mas o trovão. Precisamos da tempestade, do redemoinho, e do terremoto”, disse ele em 1852, quando num discurso proferido enquanto o país celebrava sua independência.

Consciência, garra e determinação que também nos lembram de lutador que precisa ser resgatado neste “Novembro Negro”, Luiz Gama. “É muito difícil organizar uma revolução, muito mais difícil realizá-la, e absolutamente insuportável a opinião dos humanitários que nos apregoam máximas e dão lições de prudência no meio das tempestades e hecatombes”, escreveu o jornalista, advogado e abolicionista na edição de “O Polichenelo”, em 31 de dezembro de 1876.