Wilson Honório da Silva, da Secretaria Nacional de Formação do PSTU

O cineasta espanhol Carlos Saura faleceu na sexta, 10 de fevereiro, aos 91 anos, nos deixando um acervo inestimável de cerca de 50 filmes que conseguem traduzir, em imagens, sons e narrativas, as histórias, sonhos e tragédias de seu povo, de forma simultaneamente poética e política, fazendo com que eles dialoguem com toda a humanidade.

Nascido em Huesca, na região autônoma de Aragon, no Nordeste do Estado Espanhol, em 1932, ou seja, às vésperas da Guerra Civil (1936/39), Saura construiu uma filmografia extremamente crítica à sanguinolenta ditadura que Francisco Franco e à sociedade burguesa em geral e, por isso mesmo, mergulhada num profundo humanismo e na apaixonada defesa daqueles e daquelas que são jogados para as margens da sociedade. Tudo isto com muita criatividade e um impressionante domínio da linguagem cinematográfica.

Considerado um dos maiores cineastas da história de seu país, seus filmes beberam do melhor da tradição artístico-cultural espanhola e também mundial, como o Surrealismo de Luis Buñuel, a música e dança flamencas (originárias das culturas cigana e árabe e bastante fortes na região da Andaluzia, no Sul do país), a obra do poeta Federico Garcia Lorca, o fado português, as culturas do México e da Argentina e o Neorealismo italiano, dentre várias outras referências. E, consequentemente, sua obra também influenciou cineastas ao redor do mundo.

Apaixonado pelo seu ofício, Saura produziu até os limites de suas forças, finalizando, em 2022, seu último filme, “Las paredes hablan” (“As paredes falam”), um documentário que explora a origem da Arte e seu desenvolvimento a partir da relação dos seres humanos com as paredes, fazendo um percurso que vai das pinturas rupestres, nas cavernas dos tempos ancestrais, aos grafites, nos muros das cidades contemporâneas, acrescentando, assim, um belo último capítulo a uma obra desde sempre imortal.

A paixão pelas imagens e o ódio à ditadura

Carlos Saura era filho de uma professora de música e de um advogado que foi funcionário do Governo Republicano (1933/36), o que fez com que passasse a infância se movimentando pelos “fronts” da Guerra Civil, entre Valência, Barcelona e Madrid, uma experiência que retratou várias vezes em sua obra.

Ainda na adolescência, se aproximou do mundo das imagens, particularmente através da fotografia e da presença freqüente nas salas de cinema. Em meados da década de 1950, iniciou o curso de Engenharia, rapidamente trocado pelos estudos sobre Direção, no Instituto de Investigação e Experiências Cinematográficas, o que, no decorrer da década, o levou a produzir curtas-metragens e lecionar na universidade.

Contudo, foi em 1957 que teve uma experiência determinante para sua carreira, ao participar de um encontro de cineastas ibero-americanos (em Montpellier, na França), onde teve contato com o cinema do seu conterrâneo Luis Buñuel, então vivendo no exílio e totalmente censurado pelo franquismo.

“A marca que o trabalho de Buñuel deixou em mim é definitiva. Foi a primeira vez que vi, refletida na tela grande, a essência de nosso futuro cinema: humor, mas humor indireto, amargo e sem piadas (…); um profundo amor por aqueles seres que a sociedade geralmente repudia, e a constante luta de Buñuel contra a hipocrisia e as mentiras”, declarou certa vez Saura, que lhe dedicou uma instigante “biografia surrealista” intitulada “Buñuel e a mesa do Rei Salomão” (2001), centrada na juventude do “mestre”, quando ele compartilhava quartos da “Casa do Estudante” com nomes como Lorca e Salvador Dali.

A proximidade artística e política entre os dois se intensificou e se transformou em uma profunda amizade quando se encontraram pessoalmente, em 1960, no Festival de Cannes (França), onde Saura, aos 27 anos, lançou seu primeiro longa-metragem, o comovente e contundente “Los Golfos” (algo como “os delinquentes”), sobre um grupo de jovens que vive na região mais pobre de Madri e comete pequenos furtos para que um deles realize o sonho de se tornar um toureiro. Uma história contada sob a forte influência do Neorealismo Italiano, com atores não-profissionais e um registro “cru” da realidade.

Em 1966, “A caça” ganhou o Urso de Prata no prestigiado Festival de Berlin, sendo até hoje considerado um dos seus melhores filmes e uma das mais impactantes metáforas sobre a Guerra Civil Espanhola e os horrores causados pela ditadura que se instaurou depois dela.

Burlando a truculenta (mas sempre “burra”) censura ditatorial, Saura colocou em cena um grupo de veteranos franquistas que se reúne para uma caçada a coelhos e acaba transformando um jovem contratado para carregar seus equipamentos em alvo da violência transformada em “esporte”.

Neste filme, a brutalidade, ferocidade e “insanidade” dos agentes da extrema-direita (que só nos três anos de conflito levaram à morte de mais de 500 mil pessoas) é representada de forma impressionante, através de uma narrativa em que a realidade se mescla com “delírios” de poder, paranóia e sadismo, culminando em uma sequência na qual movimentos literalmente desesperadores da câmera registram o massacre de coelhos acuados em suas tocas ou tentado correr para a liberdade.

No ano seguinte, foi lançado “Peppermint Frappé” (nome de um licor “chic” feito à base de menta), sua primeira parceria com Geraldine Chaplin (filha do famoso ator e diretor), que foi sua companheira por anos e atuou em 10 de seus filmes até o final dos 1970.

Considerado por muitos uma espécie de “suspense psicológico” (no estilo de Alfred Hitchcock), o filme se utiliza de elementos do surrealismo para narrar a história de um homem obcecado pela mulher de seu melhor amigo, a qual ele passa a ver em três diferentes mulheres (todas elas interpretadas por Geraldine).

Por trás desta narrativa, o filme desmascara a obsessão da burguesia franquista em se igualar a seus pares no resto do Ocidente e, ao mesmo tempo, escancara os desejos e sonhos represados e internalizados em uma sociedade repressiva e opressora.

Temas que foram se intensificando no decorrer dos anos 1970, sempre de forma bastante metafórica, em função da censura que retalhava seus roteiros, mas também se fizeram presentes depois da morte do ditador, em 1975, já que o inevitável fim do regime foi acompanhado por um complexo processo de transição, iniciado com a restauração do poder monárquico.

Não por acaso, em 1976, Saura lançou o potente e aclamado “Cria cuervos”, cujo título se remete a um provérbio popular (“Cria corvos e eles arrancarão seus olhos”) e a história é uma melancólica e violenta metáfora sobre os sofrimentos impostos ao povo espanhol desde a Guerra Civil.

Não por acaso, em 1976, Saura lançou o potente e aclamado “Cria cuervos”, cujo título se remete a um provérbio popular (“Cria corvos e eles arrancarão seus olhos”) e a história é uma melancólica e violenta metáfora sobre os sofrimentos impostos ao povo espanhol desde a Guerra Civil.

O filme tem como personagem central uma criança (Ana) que, quando adulta, acredita ter provocado, através de um misterioso poder sobrenatural, a morte do próprio pai, um militar franquista, que também lutou ao lado dos nazistas, além de ter sido marido infiel e abusivo, ao ponto de ser responsável pela morte prematura da mãe da garota.

Um episódio que serve como ponto de partida para uma narrativa pontuada por melancolia, por uma espiral de violência sem sentido e, ao mesmo tempo, mergulhada na estética surrealista, marcada por passagens que lembram sonhos, rupturas temporais que fazem com que passado, presente e futuro se confundam e o estilhaçamento das fronteiras entre realidade e ficção.

Por tudo isto, “Cría Cuervos” e seus personagens já foram considerados algumas melhores alegorias em relação ao início da transição, com a garota representando a própria Espanha que olha para o passado com o desejo de superá-lo, mas não pode se ver livre das feridas e cicatrizes; sua falecida (mas sempre “presente”) mãe representando o povo derrotado na Guerra Civil e a tia, que assume a guarda de Ana e suas irmãs, uma representação da burguesia que, em função de seus interesses próprios e mesquinhos, tenta amenizar a brutalidade e os crimes do pai (o regime franquista, evidentemente).

Os labirintos da memória e os sonhos e desejos massacrados pelo franquismo

A memória, por si só, é uma tema freqüente na obra de Saura. Seja no que se refere à sua importância, tanto em termos pessoais quanto históricos, seja em como ela pode ser manipulada, reprimida ou desfigurada.

É, por exemplo, um dos temas centrais de “A prima Angélica” (1974), onde o reencontro de um homem com a prima que foi seu amor de infância, durante a Guerra Civil, dispara lembranças que, literalmente, mesclam o passado e o presente, já que o personagem embarca numa espécie de viagem no tempo surrealista, na qual os personagens das distintas épocas se confundem.

Também está no centro do fantástico “O jardim das delícias” (de 1970 e cujo título remete a um quadro dos anos 1500, de Hieronymus Bosch), onde, mais uma vez, o enredo é apenas um fio-condutor para dimensões bem mais profundas.

Após sofrer um acidente de carro, um empresário fica preso a uma cadeira de rodas e com graves seqüelas na memória, a qual sua família e sócios tentam recompor através da encenação teatral de passagens de sua vida, o que resulta em uma bizarra e farsesca sátira às décadas do regime ditatorial.

“Elisa, vida minha” (1977) e “Mamãe Faz 100 Anos” (1979) são dois outros excelentes filmes que giram em torno dos traumas e “neuroses” deixados pela ditadura. No primeiro, a visita de uma filha ao seu pai moribundo (depois de uma década sem vê-lo) detona um fluxo de memórias e histórias que se perdem entre o real e o imaginado, tanto no passado como no presente.

“Elisa, vida minha” (1977) e “Mamãe Faz 100 Anos” (1979) são dois outros excelentes filmes que giram em torno dos traumas e “neuroses” deixados pela ditadura. No primeiro, a visita de uma filha ao seu pai moribundo (depois de uma década sem vê-lo) detona um fluxo de memórias e histórias que se perdem entre o real e o imaginado, tanto no passado como no presente.

Já o segundo é uma das obras mais satíricas de Saura, na qual a festa realizada para celebrar o centenário de uma matriarca autoritária se transforma em palco para um plano de assassinato orquestrado por seus três filhos, motivados pelo desejo de colocar as mãos em sua herança e seguro de vida.

Indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o filme é uma espécie de sequência de “Ana e os lobos”, realizado em 1973 e também impregnado pelas marcas do passado que, mais uma vez, afetam de forma particularmente cruel as mulheres e os setores marginalizados.

Nele, Geraldine Chaplin vive uma governanta, contratada pela abastada e desfuncional família mencionada acima, que, ao se transformar numa ameaça que pode desmascarar a decadência e hipocrisia reinantes, acaba caindo nas violentas e cruéis garras dos três filhos, cujas obsessões, além de falar muito sobre o machismo, são provocativas referências ao franquismo, cujo iminente desmoronamento é representado pelo estado da mansão em ruínas.

O primeiro filho mescla a falsa moralidade, a perversão e a opressão, escrevendo cartas eróticas para a governanta; o segundo transpira violência e paranóia, representadas por sua coleção de armas e preocupações com a segurança; e o terceiro, perturbado por devaneios místicos (e hipócritas), diz muito sobre um país onde a religião (o catolicismo, em particular) não só marcou o passado do país (vide os horrores da Inquisição Espanhola e do projeto de catequização nas Américas), mas foi parte fundamental do aparato ditatorial.

O resgate da memória, só que desta vez em termos históricos, foi também o que levou Saura a dirigir o filme que ele próprio considerava ser o mais diretamente relacionado à Guerra Civil: o belíssimo “Ay! Carmela”, rodado em 1990 (com atuações magistrais de Carmen Maura, André Pajares e Gabino Diego) e baseado em um texto teatral escrito, em 1985, por José Sanches Sinisterra.

Nele, a violência e atrocidades da Guerra Civil, mas também os laços de solidariedade e os sonhos que alimentaram o povo espanhol naqueles anos decisivos, ganham vida através da história de um grupo mambembe de artistas miseráveis que vaga pelos “fronts”, fazendo apresentações para os soldados “republicanos”, e acaba, involuntariamente, indo parar na região dominada pelos “nacionalistas”.

O filme faz uma homenagem às Brigadas Internacionais que se deslocaram de vários países para combater ao lado dos socialistas, republicanos e anarquistas, e adotaram a música que lhe dá o título como uma espécie de hino. Mas seu real objetivo foi sintetizado em uma frase do autor do texto: é um canto a favor da memória e “do dever dos vivos de ajudar os mortos em seus esforços para não desaparecerem”.

A Trilogia Flamenca: o cinema que “dança” e os cantos de dor das mulheres

Nos anos 1980, Saura lançou três filmes em torno da dança e música flamencas e baseados em obras “clássicas”: “Bodas de sangue” (1981, texto original de Federico Garcia Lorca), “Carmen” (1983, inspirado no livro de Prosper Mérimée e na ópera de Georges Bizet) e “Amor Bruxo” (1986, a partir do espetáculo de dança criado pelo compositor Manuel de Falla).

Os três filmes, além do flamenco e da extrema beleza, têm vários outros elementos em comum. Primeiro, a magnífica atuação de Antonio Gades e sua companhia de dança (como Cristina Hoyos e Laura del Sol). Segundo, a presença impactante da música, quase sempre interpretada pelos atores em cena e ao som dos instrumentos de artistas como Paco de Lucia. Terceiro, histórias onde mulheres são marcadas, em diferentes níveis e formas, pela opressão machista.

Além disso, em todos eles as fronteiras entre ficção e realidade são quebradas de alguma forma, “denunciando” que temos diante de nós uma “representação” que, pra além de atemporal, carrega significados que precisam ser desvelados e interpretados, à luz do passado e, também, do presente.

Em “Bodas de sangue”, Saura resgata o texto de Lorca (assassinado no início da Guerra Civil, tanto por sua adesão ao socialismo quanto sua homossexualidade), que conta a história de uma mulher que foge do noivo a quem havia sido prometida pelos pais para viver com o homem que ama. O que vemos na tela, contudo, são os ensaios para a apresentação do espetáculo, com os artistas geralmente em suas roupas de trabalho, em meio ao processo criativo.

Em “Carmen”, a trágica história da sedutora e libertária personagem é contada de forma semelhante, quando uma atriz com o mesmo nome (e personalidade) é contratada para interpretá-la em uma montagem teatral e sua relação com o diretor e protagonista do espetáculo espelha a trajetória da cigana.

Já em “Amor Bruxo”, também mergulhado na cultura cigana, o belíssimo bailado de Manuel de Falla é apresentado em um estúdio cenográfico, artifício revelado logo no início do filme, contando a história de uma mulher que continua presa ao espírito do marido infiel a quem havia sido prometida, o que a leva a realizar um ritual para que possa se libertar.

Assim como nos demais filmes, este também coloca no centro da cena mulheres cujos destinos, a princípio ditados pelas regras da sociedade e os homens que as cercam, são tomados (nem sempre com o resultado esperado) em suas próprias mãos. Algo que, inclusive, foi comentado, de forma ultra poética, como é típico, pelo próprio Saura, ao se referir à escolha do flamenco como elemento fundamental para contar estas histórias.

“A dança, sobretudo o flamenco, tem algo mágico. Nenhuma dança no mundo é tão clara e evidente, principalmente nas mulheres: ela levanta as mãos e ali está, em seus dedos, o próprio céu, o esvoaçar das pombas. Da cintura para baixo é a terra”, afirmou Saura ao jornal “El País”, em setembro de 2020.

Contudo, algo de relevância histórica na trilogia foi a forma como Saura literalmente revolucionou aquilo que chamamos de “musical”, algo admitido, inclusive, por um dos maiores nomes do gênero, Robert Wise (que dirigiu, em 1961, o aclamado “West Side Story”), que certa vez declarou que Saura “inventou outra forma de abordar a dança através da câmara”.

Para tal, o diretor espanhol se utilizou de extrema habilidade no manuseio da linguagem cinematográfica, fazendo com que a câmera praticamente “dançasse” com os atores, cujos corpos em movimento foram filmados em planos fechados, acompanhando detalhes, e transformando outros elementos, como luz e espaço cenográfico, em “personagens” que dialogam tanto com a ação quanto com a dança e a música.

Técnicas vistas e aprimoradas em filmes posteriores que também navegam por este universo, como “Sevillanas” (1991), “Flamenco” (1995), “Tango” (1998, também conhecido como “O exílio de Gardel”), “Salomé” (2002, baseado na obra de Oscar Wilde), “Iberia” (2005), “Flamenco, Flamenco” (2010), “Jota” (2016, documentário sobre um estilo popular aragonês) e “O Rei de todo o mundo” (2021, que rediscute a relação entre a Espanha e México).

A imaginação transformada em Arte e reflexão sobre o mundo

Em 12 de setembro de 2020, numa entrevista ao jornal “El País”, perguntado sobre quais eram a essência de seus filmes e sua fonte inspiradora, Saura respondeu: “Imaginação. Usei minha imaginação para contar histórias que eu gosto e que eu acho que outros vão gostar”.

Uma imaginação, contudo, que não pode ser entendida como geralmente se faz no senso-comum (uma atividade de puro devaneio ou fantasia), mas como fruto do exercício permanente da criatividade construída a partir da atenção à realidade, do estudo e da pesquisa, da busca de referências e de um autodesafio permanente, colocando-se em risco para poder alçar vôos mais altos.

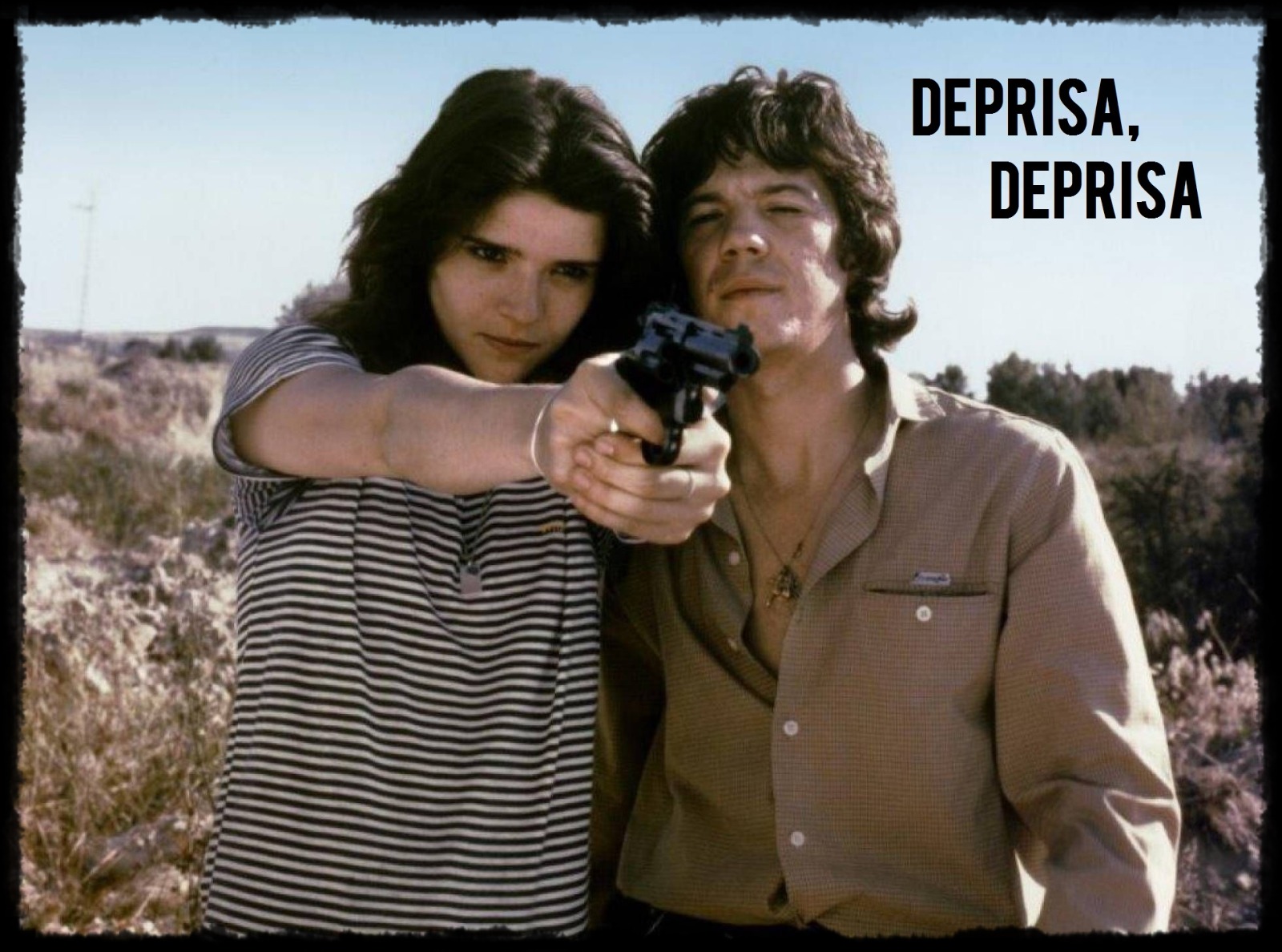

Foi esta capacidade que fez com que Saura pudesse, sempre, refletir sobre o mundo a partir de enredos e histórias que poderiam até ser consideradas banais. Exemplo disto é “Depressa, depressa” (1981), um instigante estudo sobre as encruzilhadas em que se encontrava a juventude no período de transição e quando a ideia de “pacto” saiu vitoriosa em detrimento da necessidade de completa ruptura com o passado.

Foi esta capacidade que fez com que Saura pudesse, sempre, refletir sobre o mundo a partir de enredos e histórias que poderiam até ser consideradas banais. Exemplo disto é “Depressa, depressa” (1981), um instigante estudo sobre as encruzilhadas em que se encontrava a juventude no período de transição e quando a ideia de “pacto” saiu vitoriosa em detrimento da necessidade de completa ruptura com o passado.

No filme, que retoma o diálogo com o Neorealismo italiano, um grupo de jovens periféricos e marginalizados decide fazer uma viagem bancada por pequenos delitos capazes de lhes proporcionar o acesso aos prazeres que a sociedade havia lhes confiscado, o que acaba resultando, exatamente pelo horizonte que nunca deixa de se estreitar, numa espiral de violência.

Já em “Taxi”, de 1996, as dificuldades decorrentes da crise econômica e do receituário neoliberal, acompanhados, como sempre, por ideologias opressivas que tentam responsabilizar o “outro” e o “diferente” pelos estragos gestados pelo próprio sistema capitalista, são representadas através da história de uma jovem desempregada que é obrigada pelo pai a assumir um turno no taxi que ele dirige.

E é deste “fiapo” de história que se descortina uma contundente crítica ao sistema e à opressão, quando a filha descobre que tanto seu pai quanto seu namorado usam o serviço de taxi como fachada para executar, como parte de um grupo paramilitar de extermínio, negros, LGBTI+ (particularmente travestis) e imigrantes.

Foi também esta paixão pelo poder criativo da imaginação impregnado pela observação atenta à realidade que fez com que Saura reverenciasse Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), o gênio da pintura espanhola, conhecido pelo seu aguçado senso crítico e rebeldia contra o sistema de sua época e retratado em “Goya em Bordeaux” (1999), focado no período em que o artista teve que se exilar na França, perseguido tanto pela Monarquia quanto pela Inquisição.

Uma vida plena e uma obra imortal e atemporal

Em 2021, ainda sob o impacto da pandemia, em uma entrevista ao “El País”, Saura declarou: “Ei, seu eu morrer amanhã, é isto!”. Uma declaração que só poderia vir de alguém que tem consciência de que viveu no limite da plenitude e, ainda, na sua área, fez o que pode pela humanidade e o mundo. Mas, também, que estava disposto a viver até o último suspiro.

Como símbolo de sua permanente inquietude e sede criativa, Saura havia acabado de lançar um curta que, além de retomar o tema da Guerra Civil, também é exemplar da sua pluralidade enquanto artista e de sua mente sempre afiada e sintonizada em relação às mazelas do sistema capitalista, particularmente quando a burguesia, para sufocar a luta pela liberdade, tira da manga suas cartas mais totalitárias e ainda mais violentas.

Uma verdadeira obra-prima, produzida juntamente com sua filha Anna, o curta tem apenas seis minutos e é espécie de “documentário-autobiográfico” que sobrepõe imagens em preto e branco à música do também aragonês José Antonio Labordeta, “Rosa, rosae” (“Rosa, rosas”, que também dá título ao filme e se remete às aulas de latim ministradas geralmente pelos padres).

As belíssimas imagens são do próprio Saura e foram produzidas numa técnica que ele criou e denominou “fotosaurios”: fotografias (no caso, mas também reproduções de pinturas, fotogramas de filmes e outras bases, em trabalhos anteriores) “recriadas” através de desenhos e pinturas sobrepostos às imagens (no filme, com lápis-carvão, mas, comumente com aquarela, tinta ou giz de cera).

As imagens fazem coro com a música de Labordeta, cujos versos iniciais também remetem a uma infância vivida entre os bancos escolares e os bombardeios, entre os sonhos infantis e a presença constante da morte: “Rosa, rosae / e também o valor do PI / e a lembrança final / para os mortos / da última Guerra Civil / assim, assim, assim, cresci”. Versos que, segundo Saura, o fazem lembrar “aquele padre, aqueles bombardeios, aqueles assassinatos” que o aterrorizaram quando criança.

Lembranças que não foram trazidas à tona pela nostalgia, mas fundamentalmente em função do presente e o futuro próximo, como o diretor declarou ao “El País”, em 18/09/2021, lembrando que o filme foi feito para “exorcizar essas memórias” e, ao mesmo tempo, refletir sobre os atuais rumos da humanidade.

“A Guerra Civil ainda não foi adequadamente tratada no cinema. Se de alguma forma, apenas um pouco. Muitos dos meus filmes falam sobre esses anos, é verdade. Mas falta muito”, declarou Saura, ressaltando as profundas divisões existentes na sociedade atual e, também, a violência de alguns discursos, certamente em referência ao crescimento dos setores conservadores e de extrema-direita também em seu país.

Uma ameaça, de fato, que sempre paira sobre nossas cabeças. E, por isso mesmo, a melhor de homenagear este gigante da arte cinematográfica e vendo ou revendo seus filmes, mergulhando em seu universo muitas vezes melancólico e aparentemente pessimista, em função do contexto no qual foram gestados, mas, ao mesmo tempo, libertário, belo e fundamental exatamente por nos fazer lembrar daquilo que foi a essência de sua obra: a paixão ilimitada pela humanidade e a defesa incondicional da liberdade, da igualdade fundamentais para que possamos viver e, também, sonhar em plenitude.