Wilson Honório da Silva, da Secretaria Nacional de Formação do PSTU

O cineasta franco-suíço Jean Luc Godard faleceu na manhã desta terça-feira, 13 de setembro. Sua morte, aos 91 anos, foi, em grande medida, ultracoerente tanto com sua trajetória pessoal quanto com sua carreira artística. Ao optar pelo suicídio assistido (ou seja, por injeção letal, prescrita por um médico e legal, na Suíça, desde os anos 1940), o diretor reafirmou sua convicta independência em relação às coisas do mundo e, ao mesmo tempo, nos fez lembrar da imprevisibilidade de suas narrativas cinematográficas.

Além de diretor genial, Godard foi um dos mais importantes teóricos do cinema mundial, tendo atuado em uma das principais publicações da área, a revista “Cahiers du Cinema” (“Cadernos do Cinema), e no movimento “Novelle Vague” (a “nova onda”), que, como um tsunami, influenciou os chamados “Cinemas Novos” em todos os cantos do mundo: do Brasil à África, dos Estados Unidos a Ásia, passando por todo continente europeu.

Não há como não lamentar a partida do diretor. Contudo, ele entrou, há muito, na categoria dos “imortais”. Posto conquistado não só através de seus filmes, mas também da influência que teve sobre o cinema mundial e seus instigantes escritos sobre o fazer cinematográfico, as artes em geral e a cultura.

Um apaixonado amante do cinema

Nascido em uma abastada família na Suíça, em 1930, Godard sempre se sentiu meio deslocado em relação ao mundo em que vivia. Por exemplo, sua passagem pela universidade, num curso de Antropologia nunca concluído, serviu apenas como trampolim para que ele mergulhasse na agitada vida do chamado “Quartier Latin”, o bairro boêmio de Paris, onde explodiram movimentos políticos e comportamentais como o “Maio de 1968” e as manifestações contraculturais da época.

Já sua inadequação ao mundo das elites acabou se mesclando com sua paixão pelo cinema de uma forma um tanto inusitada, quando, na década de 1950, ele foi trabalhar na construção civil, na edificação de uma das maiores represas da Suíça, experiência que ele também quis registrar numa espécie de documentário.

Leitor ávido e cinéfilo de primeira linha, Godard conheceu alguns de seus principais parceiros, como os também cineastas Jacques Rivette, Claude Chabrol e François Truffaut, ainda nos anos 1950, período em que também passou horas e mais horas no interior nos “cineclubes” que se espalhavam pelo “Quartier” e abriam espaço tanto para os clássicos quanto para a vanguarda do cinema mundial. E foi também nesta época que ele iniciou sua carreira como crítico e teórico da sétima arte.

Estas experiências foram fundamentais para o seu cinema que sempre incorporou reflexões emprestadas da literatura (tanto teórica quanto ficcional) e esteve recheado por citações a filmes dos mais diversos estilos, além de dialogar abertamente com outras linguagens artísticas, como a música e a pintura, através de referências às obras de Mozart, Bach, Picasso, Goya e pintores das vanguardas artísticas do início do século 20 ou dos movimentos de sua época, como a Pop Art (conhecida pelas obras em cores vivas de Andy Warhol).

Rompendo com a estética e a ideologia dominantes no Cinema

Depois de produzir alguns curtas-metragens, Godard lançou, em 1959, um filme que é um verdadeiro divisor de águas na História do Cinema: “Acossado”. O enredo, baseado numa história real, é bastante simples: uma jovem se envolve com um “marginal”, perseguido por ter atirado em um policial, mas ela acaba o traindo, o que provoca o assassinato do rapaz pelas forças de repressão.

Contudo, muito mais importante que a “história” contada são as formas como Godard construiu seu filme e o que ele tinha a dizer para além da narrativa. E essas são algumas das principais revoluções que o cineasta promoveu no cinema mundial que, desde a década de 1920 (e, lamentavelmente, até os dias de hoje), estava acorrentado à chamada estética do “cinema clássico ou narrativo”.

Não por acaso também conhecido como “cinema hollywoodiano”, o estilo predominante nas telas tem como foco a narrativa, o enredo ou história contada. E não que isto seja um problema em si. A questão é que isto é usado para tentar seduzir a audiência através de histórias quase sempre impregnadas pela ideologia dominante (como a ilusão do “happy end”, ou final feliz); a identificação com protagonistas vividos por “astros e estrelas” que personificam os valores burgueses ou com a ação de indivíduos, em oposição àquilo que é coletivo e diz respeito a toda humanidade.

Mas, não só isto. Um cinema cuja linguagem (o uso da câmera, os efeitos sonoros, a atuação dos personagens etc.) insiste em tentar criar uma “ilusão de realidade”, como se aquilo que vemos na tela fosse a “vida real”, um mecanismo que sempre foi utilizado para impactar corações e mentes dos espectadores para nos embriagar com uma “verdade” quase sempre sintonizada com aquela que convém aos interesses políticos e econômicos da milionária indústria cinematográfica e seus patrocinadores.

“Acossado” e seus herdeiros nos muitos “Cinemas Novos” ao redor do mundo não foram os primeiros a romper com esta estrutura. Muito pelo contrário. Daí, inclusive, a paixão de Godard pelas vanguardas artísticas dos anos 1920 (como o Surrealismo) e o Cinema Soviético. Contudo, num momento em que os EUA consolidavam seu poderio imperialista também nas Artes, no pós II Guerra Mundial, a proposta de Godard significava inverter a lógica do cinema. Na forma e no conteúdo.

Cortes bruscos ou sequências “excessivamente” prolongadas, sobreposição de imagens, introdução de elementos “estranhos” (como grafismos, fotos, trechos de outros filmes e letreiros), técnicas utilizadas normalmente nos documentários, ângulos de filmagem inusitados, roteiros abertos à improvisação e à colaboração dos atores, efeitos sonoros dissonantes com a ação, atuação propositalmente não-realista (com atores frequentemente se dirigindo diretamente para a câmera; ou seja, para o próprio espectador), quebra da continuidade, dentre outros recursos, contribuem para fazer com que o espectador se lembre-se de que está diante de uma “criação narrativa”, abrindo espaço para a reflexão e, inclusive, “forçando” o público a fazer associações entre o que está vendo na tela e o mundo ao seu redor.

Vale lembrar, ainda, que muitas destas técnicas, como o próprio Godard fazia questão de destacar, foram adaptações do chamado “Teatro Épico”, desenvolvido pelo dramaturgo alemão Bertold Brecht (1898 – 1956), que também se baseava na explicitação dos mecanismos da linguagem (do teatro, no caso) para colocar o espectador numa posição que exige uma postura mais crítica e reflexiva diante da obra.

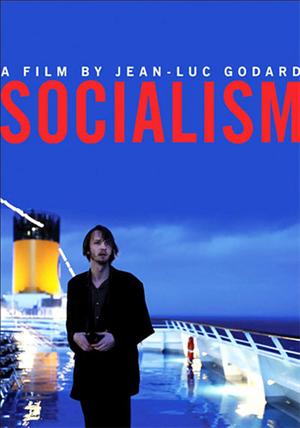

Como também é importante destacar que, sempre atento às inovações, nos anos 2000, Godard assimilou as técnicas das mídias digitais, colocando-as a serviços deste mesmo projeto, como fica particularmente evidente em “Filme Socialismo”, de 2010, no qual há a incorporação das imagens captadas pelos telefones celulares.

Um feroz crítico do capitalismo

É emblemático que um dos últimos filmes dirigido por Godard tenha como título “Filme Socialismo” e seja dedicado a um forte questionamento sobre os descaminhos da civilização em nossa época. Em grande medida, o filme é síntese de suas preocupações estéticas e políticas e, não por acaso, foi produzido num momento (pós crise de 2008) quando as entranhas do sistema estavam particularmente expostas.

Estruturado em “três atos”, o filme tem como ponto de partida um luxuoso cruzeiro marítimo, em viagem pelo Egito, Odessa, Palestina, Barcelona, Nápoles e Grécia, que serve como palco para os conflitos que se estabelecem entre anônimos e “celebridades”, entre a crueldade econômica, social, cultural e política que atinge a maioria da humanidade e o descaso dos poucos que se beneficiam com as mazelas do sistema.

No meio do caminho, há passagens geniais, desde o resgate da célebre cena da Escadaria de Odessa, do clássico do cinema revolucionário soviético “O Encouraçado Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925), a um surpreendente diálogo entre duas crianças que destrincham e descambam o lema da Revolução Burguesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade).

Mas o fato é que Godard nunca se absteve politicamente e muito menos escondeu sua forte posição anticapitalista. Ainda no começo da carreira, em 1963, dirigiu “O pequeno soldado”, uma crítica visceral à “guerra suja” promovida pela França contra o povo da Argélia, em sua luta pela independência, escancarando a tortura e o imperialismo, o que fez com que o filme fosse proibido pelo governo francês até 1963.

Neste mesmo ano, lançou outro disparo contra as injustiças do sistema, “Tempo de Guerra”, uma poderosa metáfora sobre os horrores da guerra e a hipocrisia dos poderosos (desmascarada pelo olhar de dois camponeses que protagonizam o filme), fortemente influenciada pelo “Neorealismo Italiano”, movimento, igualmente identificado com o ideário “de esquerda”, que havia explodido na Itália no período imediatamente posterior à guerra.

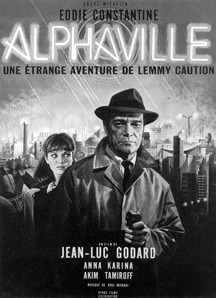

Dois anos depois, surgiu o fantástico “Alphaville”, uma ácida sátira política, embalada num estilo que mescla os chamados “filmes noir” (típicos dos Estados Unidos, nos anos 1940, com seus detetives astutos, espiões misteriosos e sedutoras “damas fatais”) e a ficção científica, para contar a história de uma civilização distópica (opressiva e autoritária) dominada por um robô/computador, o Alpha 60, responsável pelo banimento das emoções, da poesia, do amor ou qualquer manifestação do pensamento livre.

Dois anos depois, surgiu o fantástico “Alphaville”, uma ácida sátira política, embalada num estilo que mescla os chamados “filmes noir” (típicos dos Estados Unidos, nos anos 1940, com seus detetives astutos, espiões misteriosos e sedutoras “damas fatais”) e a ficção científica, para contar a história de uma civilização distópica (opressiva e autoritária) dominada por um robô/computador, o Alpha 60, responsável pelo banimento das emoções, da poesia, do amor ou qualquer manifestação do pensamento livre.

Em 1966, quando a rebeldia juvenil sacudia o mundo em episódios como os protestos contra a Guerra do Vietnã, o apoio à luta pela descolonização na África e à Revolução Cubana, os movimentos negros e de mulheres ao redor do mundo, Godard realizou “Masculino, feminino”, cujo subtítulo que pipoca a todo momento no filme – “Filhos de Marx e da Coca-Cola” – dá a dimensão do tom provocativo embutido na história de amor entre um jovem ingênuo e idealista e uma descolada cantora “pop”.

Uma relação que evolui para um “ménage à quatre”, com a introdução de duas amigas da protagonista e serve como pano de fundo para questionar os limites dos gêneros e da sexualidade e até mesmo para uma citação sobre a ditadura recém instalada no Brasil, através da circulação de um abaixo-assinado exigindo a liberdade de um grupo de artistas e escritores presos no Rio de Janeiro.

Nas barricadas do “Maio de 1968”

No ano seguinte, foi a vez de uma de suas obras-prima, “A chinesa”, uma adaptação livre de “Os demônios” (1872), do russo Fyodor Dostoiévski. Filmado quase que inteiramente no interior de um apartamento, o filme apresenta cinco jovens maoístas (além da breve passagem de um jovem negro conhecido como “Camarada X”) num intenso e tenso diálogo sobre o aparelhamento ideológico da Educação e da Cultura, a situação política da época e, principalmente, o papel da violência no processo revolucionário, ao mesmo tempo em que vasculha as angústias e desejos da juventude, em temas que vão do amor à depressão e à solidariedade.

Lançado pouco antes da explosão do Maio de 1968, muitos chegaram a afirmar que o filme “alimentou” a rebelião da juventude e, inclusive, a Greve Geral que paralisou a França, como, aliás, acontece até hoje em relação a algumas produções lançadas próximas a processos de mobilização.

Lançado pouco antes da explosão do Maio de 1968, muitos chegaram a afirmar que o filme “alimentou” a rebelião da juventude e, inclusive, a Greve Geral que paralisou a França, como, aliás, acontece até hoje em relação a algumas produções lançadas próximas a processos de mobilização.

Contudo, a verdade, como sempre, é outra e só confirma um dos melhores aspectos da genialidade de Godard. Fruto do trabalho de um artista realmente preocupado com a humanidade e sintonizado com as coisas do mundo, o filme conseguiu captar o que já estava pairando no ar, dando forma e conteúdo para a crescente insatisfação e revolta que explodiria nas ruas, meses depois.

Revolta na qual Godard teve um papel pra lá de militante, o que, inclusive, resultou em sua prisão enquanto filmava os protestos. Contudo, o maior símbolo de seu engajamento no Maio Francês foi ter protagonizado, ao lado de François Truffaut, um episódio inédito e nunca repetido: a ocupação e paralisação do Festival Internacional de Cinema de Cannes, um dos mais prestigiados do mundo.

O Festival estava rolando enquanto as ruas, literalmente, ardiam em chamas e eram varridas pela repressão. No dia 10 de maio, conhecido como “A noite das barricadas”, uma passeata com dezenas de milhares de estudantes e trabalhadores havia sido fortemente reprimida, resultando na prisão de 367 pessoas e mais de 500 feridos.

Inconformado com a postura alienada da nata do cinema mundial, Godard, acompanhado de outros cineastas e uma comissão de estudantes, forçou a entrada, provocando um tumulto generalizado que acabou se transformando numa assembleia. “Não há um único filme hoje em exibição que represente os problemas que se verificam, hoje, entre trabalhadores e estudantes. Nem um, seja do Milos Forman, meu, do Polanski ou do François. Não há nenhum. Estamos atrasados em relação aos tempos”, disse Godard, exigindo a interrupção do Festival.

O acalorado debate varou a noite, mas resultou na suspensão de todas as atividades e, posteriormente, num manifesto de solidariedade à luta na França que ganhou a adesão de cerca de 700 personalidades da indústria do cinema, incluindo nomes como Charlie Chaplin, Roberto Rossellini, Stanley Kubrick, Orson Welles, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock e Akira Kurosawa.

Coerente com seu posicionamento, Godard também foi um convicto ativista anti-imperialista e, particularmente, anti-sionista (o que, evidentemente, e de forma equivocada, fez com que fosse acusado de “antijudeu”). Abertamente favorável à causa Palestina, apoiou iniciativas do movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) e, inclusive, iniciou, em 1976, um filme sobre o tema, nunca concluído.

O diálogo com o Marxismo

Ainda sob o impacto do Maio Francês, Godard lançou, em 1968, outro filme com forte conteúdo político, “Week-end (“fim de semana”) à francesa”, no qual um passeio de um casal parisiense pelo interior da França, para coletar uma herança, serve como ponto de partida para uma aguda crítica ao consumismo e aos valores de uma burguesia cada vez mais decadente e parasitária.

Este filme, como muitos do período imediatamente posterior, carregam a simpatia do cineasta pelo Maoísmo, a versão chinesa e ultradistorcida do Marxismo que havia ganhado muitos adeptos na Europa e nos Estados Unidos.

Distorções teóricas e práticas à parte, a aproximação de Godard com o Maoísmo foi responsável pela tentativa que ele fez para introduzir conceitos marxistas em sua obra, geralmente também mesclados com aspectos do Existencialismo (popularizado por Jean Paul Sartre), dentre os quais se destaca o conceito de alienação, talvez o mais bem elaborado em seus filmes.

Uma preocupação que já estava presente em filmes anteriores, como “Uma mulher casada”, de 1964. Rompendo quase que completamente com a estrutura do “cinema clássico”, o filme é composto de recortes da vida cotidiana apresentados em planos isolados que se sucedem, geralmente contra um fundo completamente branco, mostrando apenas as faces ou partes do corpo das personagens, o que provoca uma sensação de completa estranheza e que fez com que o historiador e teórico do cinema George Sadoul sintetizasse o filme como “um estudo sociológico da alienação da mulher moderna” (publicado em “Dicionário de filmes”, de 1976).

Algo extremamente consciente para um diretor que afirmou que este filme, como outros seus, tinha a preocupação em denunciar uma sociedade onde “indivíduos são transformados em coisas”. A mesma razão que fez com que ele incluísse em sua obra constantes reflexões sobre o fetichismo, a mercantilização das relações humanas, o consumismo e, de forma especialmente interessante, a falsa ilusão de liberdade sob o sistema capitalista.

Estes temas ficaram ainda mais presentes nos filmes realizados entre o final dos anos 1960 e meados dos anos 70, quando Godard, um tanto irritado com o “culto à personalidade” que foi criado em torno dele, se afastou das produções mais comerciais e investiu no chamado “cinema independente”, com filmes realizados na ex- Tchecoslováquia, em Moçambique e em países das Américas.

A maioria destes filmes foi realizada juntamente com o cineasta Jean-Pierre Gorin (fortemente influenciado pelas ideias de Louis Althusser e Michel Foucault, antes deste romper com o Marxismo), com quem Godard fundou o “Grupo Dziga Vertov”, em referência ao revolucionário cineasta soviético, diretor de filmes como “Homem com uma câmera” (1929) e “Três canções para Lênin” (1934).

Pouco conhecida pelo grande público, esta fase tem algumas “pérolas” pra lá de raras, como o impagável “Vladimir e Rosa” (1971), um brilhante ensaio político-satírico, com Godard interpretando Lênin e Gorin encarnando Rosa Luxemburgo; ou “Tudo Vai Bem” (1972), onde Jane Fonda e Yves Montand interpretam um casal em crise doméstica que, durante uma greve num frigorífico, se torna refém dos operários.

Godard entre nós

A influência de Godard no “Cinema Novo” brasileiro é inquestionável, inclusive através do diálogo direto com os diretores daqui ou de textos sobre nossos filmes, como “Vidas Secas” (Nelson Pereira dos Santos, 1963), que ele considerava um dos melhores filmes dos anos 1960, ou “Deus e o diabo na terra do sol” e “Terra em transe” (Glauber Rocha, 1964 e 1967, respectivamente).

Mas, os ecos do pensamento e obra do cineasta franco-suíço não se limitam ao Cinema Novo. Também se fizeram presente no “Tropicalismo”, como Caetano Veloso admitiu várias vezes, e no chamado Cinema Marginal, em filmes de Rogério Sganzerla (“O bandido da luz vermelha, 1968), Júlio Bressane (“Matou a família e foi ao cinema”, 1969) e Neville D´Almeida (“Jardim de Guerra, 1970).

Contudo, de forma um tanto involuntária, Godard também se tornou figura importante no pactuado e desde sempre inacabado processo de redemocratização brasileiro, graças à censura de “Je vous salud, Marie” (“Ave Maria”), seu instigante filme que parte do mito da concepção imaculada do Cristo para discutir a situação das mulheres no mundo.

Em 1985, o nefasto José Sarney, atendendo aos pedidos do Papa João Paulo II, proibiu a exibição do filme em território nacional, o que acabou o transformando em um instrumento de luta contra a censura, da defesa do Estado laico e da crítica contra a “caretice” cultural, provocando atos em todo o país e mobilizando milhares de pessoas que se organizaram para exibir a película em sindicatos, escolas, universidades ou quaisquer outros espaços públicos.

A imortalidade de “God-Art”

Godard nunca foi muito simpático ao apelido que lhe foi dado, fazendo um trocadilho com as palavras “Deus” e “Arte”. Contudo, queira ele ou não, o fato é que ele se tornou um imortal ainda em vida. Algo que também se comprova pela sua influência nas obras de diretores que assumidamente o reverenciam em seus filmes: de Pier Paolo Pasolini a Quentin Tarantino; de Brian de Palma a Wim Wenders.

Um imortal, no entanto, que está longe da santificação rasteira que exime as pessoas de erros ou críticas. Há de se dizer, em primeiro lugar, que seus filmes nem sempre são “fácies”. Pelo contrário. Por exemplo, não é todo mundo que tem a disponibilidade e a sensibilidade para acompanhar o caráter fortemente discursivo de alguns deles ou a imobilidade de sua câmera, como no famoso exemplo de uma cena de “Weekend” em que a câmera registra, durante oito minutos, dois personagens presos em um engarrafamento.

Mas, a questão colocada diante do espectador ou espectadora é se você prefere ir ao cinema para ter seu coração e mente conduzidos pela mão de uma narrativa e recursos de linguagem que manipulam seus sentidos para vender uma ilusão de realidade ou se quer passar por uma experiência estética que aguça sua sensibilidade e provoca reflexão.

Como também, não dá pra dizer que ele sempre acertou na mão. Há coisas pra lá de questionáveis em sua obra, como, felizmente, é comum dentre os que ousam e experimentam. E ele experimentou de forma quase que obsessiva. Releu clássicos da literatura, como no fantástico “Carmen de Godard” (1983), em que parte da ópera de Bizet para discutir, mais uma vez, a situação das mulheres; visitou Fernando Pessoa para discutir os horrores da Guerra da Bósnia, em “Para sempre, Mozart” (1995); resgatou Shakespeare para falar da tragédia de Chernobyl (“Rei Lear”, 1987) e discutiu o próprio fazer artístico e cinematográfico em filmes como “Adeus à Linguagem” (2014) e “Imagem e Palavra” (2018).

E, diante de sua morte, o que importa, de fato, é que Godard conseguiu manter uma enorme coerência política e artística com aquilo que se propôs fazer nas mais de 100 produções (entre curtas e longas metragens) que realizou. Uma coerência que, diga-se de passagem, fez com que, em 2010, ele se recusasse a participar da cerimônia do Oscar, que lhe atribuiu um Prêmio Honorário pelo conjunto da obra, apesar de “educadamente” agradecer a menção e felicitar os demais premiados.

Ao anunciarem seu falecimento, familiares informaram que “ele não estava doente, só estava esgotado”. Esgotado, com certeza, como qualquer ser humano sensível, com as muitas mazelas do mundo em que vivemos; mas, também, por uma série de problemas de saúde que o debilitavam há tempo. “Não estou ansioso de perseguir a qualquer preço. Se estiver doente demais, não tenho vontade alguma de ficar sendo arrastado em um carrinho de mão”, já havia dito ele, em 2014, em uma entrevista.

Uma posição coerente para alguém que fez de seu trabalho e de sua capacidade criativa a própria essência de sua longa e produtiva vida. Algo que, com certeza, irá sobreviver às mazelas do mundo atual e ainda irá inspirar muita gente pra pensar o mundo de forma crítica e criativa.