Wilson Honório da Silva, da Secretaria Nacional de Formação do PSTU

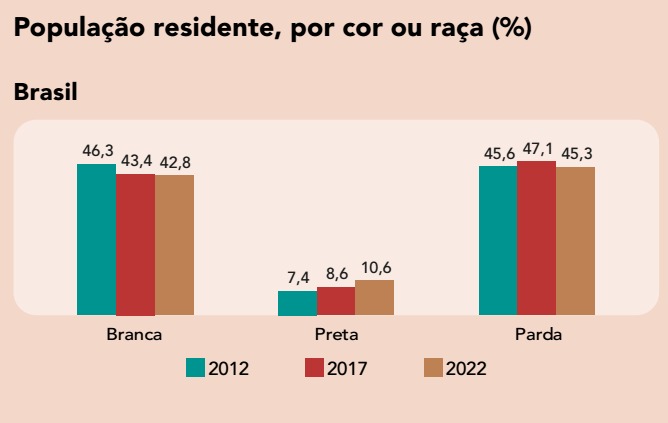

Dados divulgados na sexta-feira, dia 16, pela Divisão de Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores/2022, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelaram que o índice de pessoas que se identificam como “pretas” teve o maior aumento dentre os grupos raciais na última década, subindo de 7,4% (em 2012) para 10,6%, totalizando, assim, cerca de 22,7 milhões de nossos 214,3 milhões de habitantes.

O aumento de 3,2% em dez anos, além de evidentemente pequeno, é, ao mesmo tempo, expressivo e contraditório. Por um lado, isto significa que, nos últimos 10 anos, mais 6,9 milhões de brasileiros e brasileiras assumiram sua verdadeira ancestralidade e identidade racial, o que é um eco progressivo das muitas lutas travadas, aqui e mundo afora, neste período.

Por outro, o maior grupo racial do país continua sendo formado por aqueles e aquelas que se autodeclaram “pardos” (45,3%), o que é um lamentável reflexo das ideologias racistas resultantes da combinação da “teoria do embranquecimento”, desenvolvida no final dos anos 1800, com um dos aspectos mais nocivos do famigerado “mito da democracia racial”, popularizado por Gilberto Freyre, na década de 1930: a definição de nossa identidade racial através do tom da pele e, conquentemente, o incentivo para que a população negra se distancie da “negritude”; ou seja, de sua verdadeira identidade.

Não somos um país “pardo”. Temos a maior população negra fora da África

Para nós do PSTU, assim como vários setores dos movimentos negros, políticos e sociais, o ideal e correto seria que todos aqueles e aquelas que têm sua ancestralidade fincada no continente africanos e naqueles e naquelas que foram submetidos aos terrores da escravidão, independemente do tom de pele, se autodeclarassem pura e simplesmente negros e negras (ou pretos e pretas).

Defendemos, inclusive, que o categoria “pardo” seja excluída do Censo, pois estamos dentre os que, como a biomédica Fátima Oliveira (num artigo intitulado “Ser negro no Brasil: alcances e limites”, de 2004), compreendem que, principalmente num país ultra miscigenado como o nosso, “ser negro, é, essencialmente, um posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra”.

Algo que, evidentemente, tem que ter como base um aspecto “concreto e material”, a ancestralidade negra, bem como nossas histórias de vida e pertencimento a esta comunidade, mas que deve ser incentivado e não negado, principalmente em função de nossa História, como também foi discutido por Fátima de Oliveira

“Assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil é um processo extremamente difícil e doloroso, considerando-se que os modelos ‘bons’, ‘positivos’ e de ‘sucesso’ de identidades negras não são muitos e pouco divulgados e o respeito à diferença em meio à diversidade de identidades raciais/étnicas inexiste”, escreveu a pesquisadora biomédica.

Em suma, para nós, não existem “pardos”. E, por isso mesmo, trabalhamos com a estatística de que 55,9% da população brasileira é negra; 42,8%, branca; e os demais 1,3%, indígena (grupo definido, pelo IBGE, pela absurda categoria “amarelos” e que sequer é discutido nesta versão da pesquisa).

Algo que precisa ser discutido, em primeiro lugar, para que possamos avançar na consciência racial de nosso povo, livrando-o das ideologias opressivas construídas pela burguesia com o objetivo de “alienar” o povo negro, em termos raciais, políticos e sociais, como discutiremos a seguir.

Mas, também, porque, hoje, os chamados setores “racialistas” (que trabalham com teorias “essencialistas”, que definem “raça” como algo ahistórico e que se sobrepõe a todos demais aspectos da sociedade, a começar pelas classes), pós-modernos e, inclusive, reformistas (como muitos defensores da tese do “racismo estrutural”) têm requentado o equivocado critério do “tom pele”, contribuindo, assim, para fragmentar e enfraquecer nosso povo e nossas lutas.

A tese da “afroconveniência” versus o direito à autodeclaração

Na atualidade, estes setores trabalham com teorias como a da “afroconveniência” para impor obstáculos para que negros e negras de “pele clara” assumam integralmente sua negritude.

O termo refere-se à suposta conviniência dos “não-retintos” em se autodeclararem negros(as) para terem acesso às políticas afirmativas (como cotas), se apropriarem de forma indevida da cultura e das tradições de nossos ancestrais ou, ainda, para “denunciar” que o racismo praticado contra os de “pele mais escura” é mais intenso que aquele vivenciado pelos “miscigenados”.

Apesar de que, como toda ideologia, a tese da afroconveniência, inquestionavelmente, tenha um “pé na realidade”, isso não faz com que ela deixe de ser um erro gigantesco em termos teóricos, políticos, sociais e históricos.

Em primeiro lugar porque basear definições raciais em termos estritamente genéticos e fisiológicos é um enorme retrocesso. Como há muito se sabe, em termos biológicos não existem “raças humanas” e as divisões hoje existentes foram criadas, particularmente a partir da ascensão do capitalismo, como justificativa para a escravidão, e, posteriormente, para superexplorar os povos não-brancos.

Primeiro, através de ideologias religiosas, ainda nos anos 1500; depois, em base a teorias pseudocientíficas, no final dos 1800. Mas, sempre, com mesmo objetivo: nos oprimir para nos superexplorar; nos dividir, para enfraquecer nossas lutas.

Além disso, se é verdade que, desde que foram criadas, há exemplos absurdos de fraudes dentre candidatos(as) a políticas afirmativas (tanto nas universidades como, por exemplo, nas últimas eleições), é um absurdo negar o direito à autodeclaração que, como demonstrado pelo IBGE, atinge milhões, tendo como justificativa a existência de um punhado de gente oportunista e desonesta.

É evidente que, até mesmo para dar sustentação para o “mito da democracia racial” e a “teoria do embranquecimento”, a burguesia e os racistas sempre criaram mecanismos para “diferenciar”, em termos econômicos, políticos, sociais e culturais, os(as) de pele mais clara ou escura, tentando fazer com que os primeiros acreditem que, ao se aproximarem do “ideal de branqueamento”, tenham maior aceitação ou possibilidade de ascensão social.

Mas isto, de forma alguma, pode significar que sejam criadas, entre nós, “escalas” de racismo baseadas no tom de pele de negros e negras. A burguesia já faz isto há muito tempo. É inegável, por exemplo, que ser “mestiço” ou mais miscigenado, ter o cabelo “menos crespo” ou nariz mais “afinado”, possa fazer diferença num processo de seleção, no posto que se tem em um local de trabalho, no tratamento em locais públicos e privados etc.

E isto não é assim somente por aqui. É no mundo inteiro. Contudo, em última instância, palavraseando uma conhecido ditado popular, em qualquer canto do planeta, “na hora do ‘vamos ver’, para a burguesia, e particularmente seus órgãos de repressão, todos os pardos são negros”.

O “colorismo” como amortecedor da consciência

Só pra citar um exemplo “extremo”, na África do Sul, sob a vigência do apartheid, a sociedade era dividida social, econômica e “constitucionalmente” em brancos, indianos, “black africans” (negros africanos) e “colored” (mestiços), sendo que estes últimos tinham “privilégios” (no acesso ao emprego, locais de estudo e moradia), que, apesar de ridiculamente mínimos, em muito contribuia para enfraquecer a luta contra o regime segregacionista. Por isso mesmo, parte essencial desta luta foi “reunificar” os “coloured” e os “africans”.

Já nos Estados Unidos, onde a população afrodescendente sempre foi bem menor (cerca de 13,6%, atualmente) e, mesmo depois da abolição, houve mecanismos “constitucionais” de segregação, entre o final dos anos 1800 e os anos 1960 (as chamadas leis “Jim Crow”), a burguesia nunca deu muita importância para o tom de pele e, consequentemente, a população negra adotou o critério de “uma gota de sangue define a raça”, como forma de se unir e fortalecer.

Aqui, o fato da população negra, desde sempre, ser superior à branca obrigou a burguesia a formular ideologias destinadas a diluir a consciência racial e, por tabela, seu potencial de rebeldia. Foi assim que a classificação por “tom de pele” caiu como uma luva, como já foi destacado por Clóvis Moura, ao analisar o bizarro resultado do Censo de 1980 (o primeiro a trazer o quesito raça, até então proibido pela ditadura), no qual os não-brancos se autodefiniram através de 136 “cores”.

Espremidos em um mundo no qual “o indivíduo ou grupo [é] mais reconhecido e mais aceito socialmente na medida em que se aproxima do tipo branco, e desvalorizado e socialmente repelido à medida que se aproxima do negro”, não é de se estranhar que negros tenham assimilado profundamente a teoria do embranquecimento, fugindo “da sua realidade étnica, da sua identidade, procurando, através de simbolismos de fuga, situar-se o mais próximo possível do modelo tido como superior”, ou seja, “a camada branca dominante”, escreveu Moura, em “Sociologia do negro brasileiro” (Editora Ática, 1988, ps. 62/63).

Um processo que, ainda segundo Moura, não é “só” racial, mas também político e social, já que “o sistema classificatório que o colonizador português impôs, criou a categoria de ‘mulato’ que entra como dobradiça amortecedora dessa consciência. O mulato é diferente do negro por ser mais claro e passa a se considerar superior, assimilando a ideologia étnica do dominador, a servir de anteparo contra essa tomada de consciência geral do segmento explorado/discriminado” (p. 70).

Autodeclaração e a luta pela “desalienação” de raça e classe

Essa “dobradiça amortecedora” da consciência foi chamada pelo sociológico Octávio Ianni de “princípio da acomodação generalizada”, cujo objetivo não é somente tentar impedir ou amenizar os conflitos raciais, mas também encobrir a essência da sociedade capitalista, a divisão de classes, na medida em que “a grande gama de gradações entre o negro e o branco seria uma prova definitiva das técnicas de acomodação vigentes no Brasil” (“Escravidão e racismo”, Hucitec, 1978, p. 105).

Essa “dobradiça amortecedora” da consciência foi chamada pelo sociológico Octávio Ianni de “princípio da acomodação generalizada”, cujo objetivo não é somente tentar impedir ou amenizar os conflitos raciais, mas também encobrir a essência da sociedade capitalista, a divisão de classes, na medida em que “a grande gama de gradações entre o negro e o branco seria uma prova definitiva das técnicas de acomodação vigentes no Brasil” (“Escravidão e racismo”, Hucitec, 1978, p. 105).

Em outras palavras, a ideia de que “somos todos pardos” é prova de que não temos racistas (já que não existem “extremos”) ecoa a ideolgia de que “somos todos brasileiros”, não havendo nenhuma divisão (de classe) da sociedade.

Por isso mesmo não foi um acaso que, no momento de reorganização dos movimentos negros, a partir do final da década de 1970, muitos de nós tenham adotado o lema “100% negro”, que estampávamos orgulhosamente em nossas camisetas, independentemente do nosso tom de pele.

Uma palavra-de-ordem que sintetizava uma política toda ela extremamente distante do que, hoje, defendem os pós-modernos, racialistas e defensores do “racismo estrutural”: a consciência de que a luta contra o racismo é parte da luta de classes. Algo, então, amplamente discutido por alguns de nossos principais militantes e teóricos.

Lélia Gonzalez, uma das fundadoras, em 1978, do Movimento Negro Unificado (MNU), por exemplo, escreveu: “Hoje não dá mais pra sustentar posições culturalistas, intelectualistas, coisas que tais, e divorciadas da realidade vivida pelas massas negras. Sendo contra ou a favor, não dá mais pra ignorar essa questão concreta, colocada pelo MNU: a articulação entre raça e classe” (“O movimento negro na última década”, publicado em 1982).

Falando mais diretamente sobre os estragos provocados pelo “ideal de branqueamento” e o “mito da democracia racial”, outra figura fundamental de nossa história, a psiquiatra e escritora Neusa Santos Souza, nos ensinou que, exatamente em função destas ideologias, o Brasil é um país onde é preciso “tornar-se negro”.

“Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades”, escreveu Neusa em “Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social” (Editora Graal, 1990, p. 17).

Como destacado por Neusa, o resgate da negritude tem muito a ver com o rompimento com potencialidades e expectativas “alienadas”. Algo que precisa ser entendido no sentido marxista do termo. Ou seja, “separadas”, tanto dos meios de produção (privatizados pela burguesia) quanto da consciência sobre a realidade que nos cerca e, até mesmo, de quem somos.

Exatamente por isso, precisamos nos “desalienar”, tanto em termos raciais quanto de classe, o que também foi ressaltado por Octávio Ianni, em “Escravidão e racismo” (p. 97).

“É diante dessa situação, prática e ideológica, que o negro toma consciência da sua dupla alienação: como raça e como membro de uma classe (…). Nesse contexto, raça e classe subsumem-se [relacionam-se] recíproca e continuamente, tornando mais complexa a consciência e a prática políticas dos negros”, escreveu Ianni.

É nesta perspectiva que a luta pelo direito da autodeclaração se encontra com a batalha fundamental pela consciência de classe, como tentei sintetizar em um artigo publicado no livro “O mito da democracia racial: um debate marxista sobre raça, classe e identidade” (Sundermann, 2016, p. 116), do qual, diga-se de passagem, a maioria das citações usadas, aqui, foram retiradas.

Assumir-se como negro(a), e não pardo(a), “é uma decisão essencial em termos da localização numa sociedade dividida em classes; pois, significa que, invés de tomar como norte para sua vida os padrões da classe dominante, acreditando que ‘embranquecer’ seja sinônimo de ascender socialmente, esta pessoa começa a caminhar em direção aos explorados e oprimidos, o que pode levá-la à consciência de que a conquista da liberdade e da igualdade só será possível através da luta ao lado destes setores” (p. 97).

“Por isso, dizemos que não é só uma questão de identidade (como querem os pós-modernos e racialistas). É uma questão de raça e, consequentemente, também de classe. Negar o ideal de embranquecimento é, em primeiro lugar, enxergar-se como oprimido; é reconhecer que seus sofrimentos, condições de vida, humilhações etc. têm a ver com o racismo, mas é, também, identificar-se com os padrões opostos ao da classe dominante, passo fundamental para se reconhecer como parte daquelas e daqueles que são explorados. Faz parte do processo de construção da consciência de classe” (p. 116).

“Tendo definido o campo de batalha, entrei na luta”

A frase acima, que também dá título ao artigo do livro, foi retirada do fantástico “Peles negras, máscaras brancas”, escrito em 1952 pelo psiquiatra e escritor marxista Frantz Fanon, ele próprio um mestiço, filho de um francês branco e uma negra da Martinica, no Caribe.

E, para nós, em muitos sentidos ela sintetiza tanto porque saudamos o pequeno crescimento da consciência negra apontada pela pesquisa do IBGE quanto o porquê temos que apontar suas contradições, lamentavelmente menosprezadas por amplos setores dos movimentos negros.

Para nós, algo importantíssimo por trás do crescimento de 3,2% no indíce dos que se autodeclaram “pretos” é o quanto este porcentual repercute algo que se deu no “campo de batalha” das lutas sociais.

Afinal, falar de 2012 pra cá significa falar das lutas por “Onde está o Amarildo?” (2013); pela indignação e revoltas causadas pela morte brutal da faxineira Cláudia Ferreira Silva, arrastada no asfalto por um camburão da PM, em 2014; dos assassinatos de DG e Da Leste, dentre tantos e tantas outros.

Significa lembrar das reivindicações que a juventude negra levou para as ruas nas jornadas de Junho de 2013, diante dos absurdos que vimos no período da Copa, em 2014 ou nos “rolêzinhos” e nas rebeliões no Pavão-Pavãozinho. Um pequeno aumento que, enfim, é expressão de lutas incessantes e crescentes contra o genocídio da juventude negra, o encarceramento injusto e a infinidade de casos de racismo desde então.

Lutas que atravessaram os mandatos de Dilma Rousseff, até mesmo por aquilo que ela contribuiu em relação ao racismo, através de leis como a Antiterror e Antidrogas; mas, também refletem a revolta que aumentou com o racismo escancarado e perverso de Bolsonaro e seus seguidores, ganhando, ainda, um importante impulso diante do impacto causado pela morte de George Floyd e o movimento “Vidas Negras Importam”, bem como a percepção do “perfil racial” que caracterizou as centenas de milhares de mortes sob a Covid-19.

Por isso mesmo, vemos uma tendência progressiva nos índices apresentados pela pesquisa. Um movimento positivo em relação à evidente persistência do “mito da democracia racial”, mas que, hoje, também, precisa se enfrentar com os que pregam as teses do “racialismo” e do “colorismo”.

Setores que, para nós, se esqueceram de um importante ensinamento do antropólogo congolês e professor da USP Kabengele Munanga, discutido em “Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra” (Editora Autêntica, 2004, p. 15): tentar nos dividir através do tom de pele “roubou dos movimentos negros o ditado ‘a união faz a força’ ao dividir negros e mestiços e ao alienar o processo de identidade de ambos”.

Por isso mesmo, fazer avançar estas lutas também deve signficar, obrigatoriamente, fazer um duplo movimento de “reunificação” que, apesar de aparentemente contraditórios, são parte de um mesmo processo.

Por um lado, é preciso lutar contra esta expressão do ideal de branqueamento e do mito da democracia racial que é o “pardismo”, incentivando todos(as) descendentes dos que chegaram aqui escravizados a se identificarem como negros e negras, como parte importante de um processo que implique na construção de uma consciência de raça e classe.

Por outro, é preciso unificar a classe operária, de todas as etnias e raças, na luta antirracista, fazendo com que ela seja entendida como parte fundamental da luta contra a burguesia, através da unificação da classe operária para além das ideologias opressivas como o racismo, o machismo, a LGBTIfobia e xenoobia.

Só assim podermos avançar na construção de uma sociedade socialista, onde as diferenças humanas não sejam transformadas em desigualdades e, também, possamos ter a plena liberdade para expressar o que específico de nossas culturas, identidades, comportamento etc.