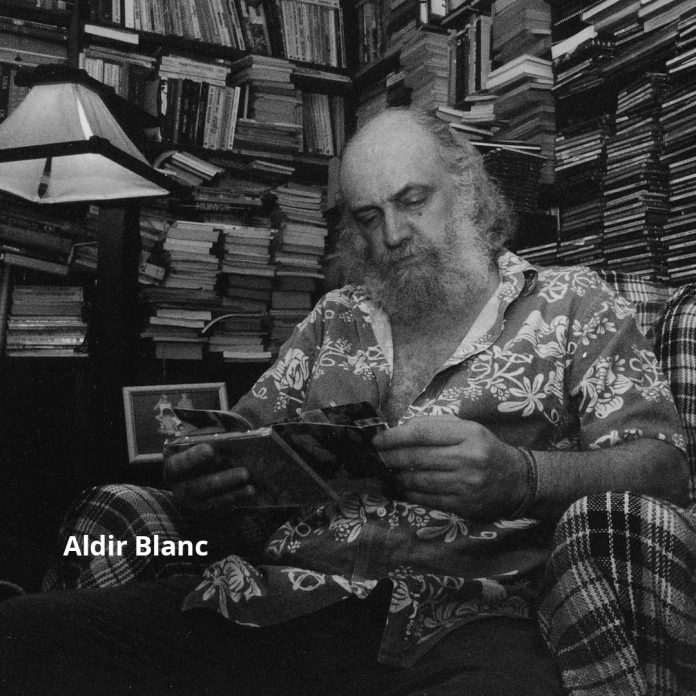

A pandemia levou um dos maiores compositores da nossa história. Aldir Blanc Mendes (1946-2020) nos deixou no dia 4 de maio. Essa perda é mais que uma fatalidade: é o triste retrato de um vírus que se alastra sem controle, sob o arbítrio de uma política genocida do governo que propaga o ódio, o obscurantismo e flerta de forma perigosa com o autoritarismo.

Carioca, Aldir Blanc tomou contato com a música ainda muito jovem garimpando os velhos discos da família, o que permitiu uma ligação musical com outras gerações de cantores e compositores que iam de Noel Rosa, o sambista da Vila Isabel, até vozes que faziam sucesso na Rádio Nacional. Frequentou escolas de samba, mergulhou na boemia do Rio de Janeiro e participou do MAU (Movimento Artístico Universitário) ao lado de jovens artistas como Ivan Lins e Gonzaguinha.

Dupla histórica

Dupla histórica

Tornou-se célebre quando conheceu o mineiro João Bosco no início dos anos 1970, um jovem violonista da época, estudante de engenharia, que buscava um letrista para suas canções. Aquela amizade e parceria mudaria a história da nossa música. O que a dupla Bosco-Aldir produziu naquela década estará para sempre no hall das melhores parcerias da história. Sem falar que foi um retrato do Brasil daqueles tempos. Eram os piores anos da ditadura que, sob o comando do general Médici, torturava e matava qualquer um que ousasse se opor ao regime.

Quando Aldir resolveu viajar para Ouro Preto e por lá encontrou João, apresentou a letra de “Agnus Sei”. Essa, que foi a primeira canção da dupla, não ignorava a realidade do país. O protesto estava ali, nas entrelinhas, como não poderia deixar de ser, para fugir da censura: “Ah, como é difícil tornar-se herói / só quem tentou sabe como dói”; “Mas ovelha negra me desgarrei / O meu pastor não sabe que eu sei / Da arma oculta na sua mão”.

Crônicas de um país que despertava

Em 1972, “Agnus Sei” foi escolhida para ser gravada numa promoção do jornal O Pasquim num compacto simples. De um lado, estava Tom Jobim com “Águas de Março”. Do outro, a canção dos desconhecidos João Bosco e Aldir Blanc. Daí por diante foi uma enxurrada de sucessos. Não demorou para que a maior intérprete da época, Elis Regina, escolhesse algumas canções da dupla que ficaram definitivamente imortalizadas na sua voz. Na ocasião, Elis chegou a comentar que pensava em parar. Contudo, quando conheceu Aldir e Bosco, mudou de ideia: “Sempre achei que a função de um artista fosse a de relatar sua época com a maior sinceridade possível. É exatamente esse trabalho que os dois vêm fazendo. Uma obra dura, pensada, sem nada de circunstancial”, disse.

E era isso mesmo. Entre as muitas canções – muitas delas gravadas por Elis –, estavam crônicas de um país que despertava contra uma ditadura sanguinária, mesclada com o registro do cotidiano dos moradores dos subúrbios cariocas e seus personagens, a paixão popular pelo futebol (“Tá lá o corpo estendido no chão / Em vez de rosto a foto de um gol”) e a nostalgia irônica dos velhos boleros tocados em bailes juvenis, como em “Dois pra lá, dois pra cá”.

Com “O mestre-sala dos mares”, Aldir também faz uma homenagem a um herói do povo brasileiro condenado pela história oficial às catacumbas do esquecimento: Antônio Cândido, líder da Revolta da Chibata. Pede “Glória / a todas as lutas inglórias / que através da nossa história / não esquecemos jamais”. Já “Kid Cavaquinho” é um desses sambas que dificilmente alguém deixa de cantar seus versos até o fim: “Oi que foi só pegar no cavaquinho / Pra nego bater”.

Com “O mestre-sala dos mares”, Aldir também faz uma homenagem a um herói do povo brasileiro condenado pela história oficial às catacumbas do esquecimento: Antônio Cândido, líder da Revolta da Chibata. Pede “Glória / a todas as lutas inglórias / que através da nossa história / não esquecemos jamais”. Já “Kid Cavaquinho” é um desses sambas que dificilmente alguém deixa de cantar seus versos até o fim: “Oi que foi só pegar no cavaquinho / Pra nego bater”.

“A fome e a raiva é coisa dos home”

Com “O ronco da cuíca”, cujo início é marcado pela eufórica batucada das arquibancadas de futebol, ousava mandar o recado para os “home” de farda militar. “A raiva dá pra parar, pra interromper / A fome não dá pra interromper / A raiva e a fome é coisa dos home / A fome tem que ter raiva pra interromper / A raiva e a fome de interromper / A fome e a raiva é coisa dos home / É coisa dos home / A raiva e a fome.”

Em 1979, a dupla compôs aquela que se tornou a canção síntese da luta pela anistia: “O Bêbado e a Equilibrista”, novamente imortalizada na voz de Elis. Repleta de críticas à ditadura e seus covardes torturadores, dolorosas lembranças de gente assassinada ou que foi obrigada a deixar o país “num rabo de foguete”, a letra, ao mesmo tempo exalta uma “esperança equilibrista” para o fim daquele regime odioso.

“Nós simplesmente fazemos música. Os outros é que analisam”, dizia modestamente Aldir, que sempre recusou a pecha de etéreo e boêmio. Dizia que era apenas mais um trabalhador. “Somos uma classe trabalhadora como qualquer outra. Como eu habito uma casa que outro construiu e visto uma roupa que outro fabricou, espero que as pessoas cantem o trabalho da gente.”